高断熱性能

葛飾区のみならず東京や千葉県でも夏は40度近くまで暑くなることが多くなった近年において、気になってくるのは光熱費の高騰です。理想の注文住宅を建てたものの、家の中の適温を保つことができず、冷暖房のための電気代が高くついてしまうという話は珍しくありません。

こうした問題を解決するのが、高断熱・高気密住宅です。

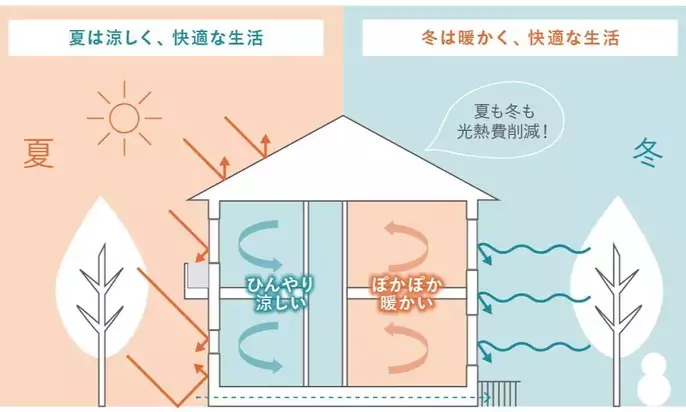

理想的な“夏は涼しく、冬は暖かい住宅”を実現するためには、外の暑さや寒さの影響を部屋の中に与えない「高断熱性」を確保することが大切なポイント。そして、高断熱な住宅をより快適な状態で長持ちさせるために、「高い気密性」を併せ持つことも重要になります。

オネストアークがご提供しているのは、「長期優良住宅(ZEH相当の水準)」をはるかに上回るほどの高気密・高断熱で家族を守る住まいです。